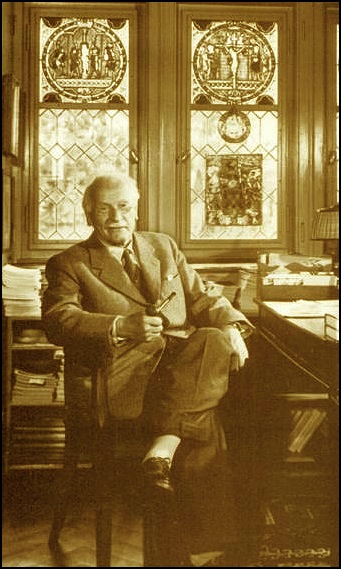

![jung-324[1].jpg](http://eremitasolitario.myblog.it/media/02/00/743342754.jpg) C.G. Jung è considerato una delle personalità più importanti del pensiero occidentale e i suoi lavori continuano a dare adito a controversie. Egli ha avuto un’importanza fondamentale nella formazione della psicologia moderna, della psicoterapia e della psichiatria. Ma l’influenza più profonda del suo lavoro risiede al di fuori della cerchia di esperti: Jung e Freud sono i due nomi che i più associano pensando alla psicologia, e le loro idee si sono diffuse ampiamente nelle arti e nelle scienze umane, nei film e nella cultura popolare. Jung è anche ritenuto uno dei promotori dei movimenti New Age. Tuttavia è sorprendente che il libro al centro della sua opera, al quale egli lavorò sedici anni, venga pubblicato solo ora.

C.G. Jung è considerato una delle personalità più importanti del pensiero occidentale e i suoi lavori continuano a dare adito a controversie. Egli ha avuto un’importanza fondamentale nella formazione della psicologia moderna, della psicoterapia e della psichiatria. Ma l’influenza più profonda del suo lavoro risiede al di fuori della cerchia di esperti: Jung e Freud sono i due nomi che i più associano pensando alla psicologia, e le loro idee si sono diffuse ampiamente nelle arti e nelle scienze umane, nei film e nella cultura popolare. Jung è anche ritenuto uno dei promotori dei movimenti New Age. Tuttavia è sorprendente che il libro al centro della sua opera, al quale egli lavorò sedici anni, venga pubblicato solo ora.

Non ci possono essere molti lavori inediti che hanno già avuto un’influenza così vasta sulla storia sociale e intellettuale del Ventesimo secolo come il suo Libro Rosso, o Liber Novus. Da lui ritenuto il lavoro che avrebbe contenuto il nucleo della sua opera successiva, esso da tempo è considerato come la chiave per comprenderne la genesi.

Jung chiamò «confronto con l’inconscio» il periodo tra il 1912 e il 1918. Egli in questi anni elaborò i principi delle sue teorie psicologiche degli archetipi, dell’inconscio collettivo e del processo di individuazione, trasformando la psicoterapia da una pratica dedicata principalmente al trattamento della malattia in un mezzo per lo sviluppo superiore della personalità. La psicologia analitica divenne così una disciplina teorica e una forma di psicoterapia. Al centro di ciò vi fu il Liber Novus. Nell’autunno del 1913 in un viaggio in treno verso Schaffhausen Jung ebbe una visione che racconta così: «Vidi una terribile alluvione che inondò tutte le terre tra il Mare del Nord e le Alpi. Si estendeva dall’Inghilterra alla Russia e dalle coste del Mare del Nord fino alle Alpi. Vidi onde gialle, macerie galleggianti e migliaia di morti. La visione durò due ore, mi confuse e mi fece star male. Non seppi interpretarla. Trascorsero due settimane, poi la visione tornò, ancora più violenta di prima e una voce interiore disse: “Guardala, è del tutto reale, e accadrà. Non puoi dubitarne”. Lottai ancora per due ore con essa, ma mi trattenne con fermezza, lasciandomi esausto e confuso. Pensai di essere diventato pazzo».

La reazione a questa esperienza fu un’investigazione psicologica con se stesso. L’introspezione è stata uno dei molti strumenti della ricerca psicologica. Jung diede libero sfogo alle sue fantasie e annotò accuratamente quanto derivato, chiamando in seguito questo processo immaginazione attiva. Egli trascrisse le sue fantasie nei Libri Neri, che non sono diari personali, bensì le registrazioni di un esperimento con se stesso.

Quando scoppiò la Prima guerra mondiale Jung comprese che una serie di queste sue fantasie furono premonitrici. Ciò lo indusse a comporre il primo manoscritto del Liber Novus, formato dalla trascrizione delle principali fantasie dei Libri Neri, insieme a dei commenti interpretativi ed elaborazioni liriche. Qui Jung cercò di derivare dei principi psicologici dalle fantasie, inoltre cercò di capire fino a quanto gli eventi descritti in esse in forma simbolica presentassero sviluppi futuri nel mondo. Il materiale venne rivisto varie volte, per poi essere ricopiato in una scrittura gotica ornata su un grande volume rilegato in pelle rossa, al quale aggiunse fregi di capoverso, bordi ornati e molti disegni. L’opera era composta sul modello dei manoscritti illuminati del Medioevo. L’insieme dei testi e delle immagini ricorda fortemente i lavori illuminati di William Blake.

Il tema generale del libro è come Jung ritrovi la sua anima e superi il moderno turbamento dell’alienazione spirituale. Questo è possibile permettendo che in essa rinasca una nuova immagine di Dio e sviluppando un nuovo mondo visto secondo una cosmologia psicologica e teologica. Il Liber Novus presenta il prototipo del processo di individuazione, da lui considerato la forma universale dello sviluppo psicologico individuale.

All’inizio del libro Jung ritrova la propria anima e intraprende una serie di avventure di fantasia che formano una narrazione consecutiva. I capitolo seguono un formato particolare, iniziando con l’esposizione di fantasie visive drammatiche. Jung incontra varie figure in molteplici situazioni e conversa con loro. Si trova innanzi a situazioni inaspettate e affermazioni scioccanti. In seguito cerca di capire cosa si è palesato e formularne il significato in concetti psicologici generali. Jung riteneva che l’importanza di queste fantasie consistesse nel provenire da quell’immaginazione mitopoietica che nella moderna epoca razionale è mancante. Il compito dell’individuazione è quello di stabilire un dialogo con le figure di fantasia – o contenuti dell’inconscio collettivo – e integrarli nella coscienza, rivalutando così l’immaginazione mitopoietica.

Nel Libro Rosso sono discussi una serie di temi, tra cui: la natura della conoscenza di sé, l’importanza del pensare e del sentire e i tipi psicologici, la relazione tra virilità e femminilità interna ed esterna, l’unione degli opposti, la solitudine, l’importanza del sapere e dell’imparare, lo stato della scienza, il significato dei simboli e come si deve interpretarli, la pazzia, la pazzia divina e la psichiatria, l’imitazione di Cristo, la natura di Dio e degli dei, Nietzsche, la magia, la natura del bene e del male, il significato del passaggio dal paganesimo al cristianesimo, il rapporto con la morte e i propri antenati.

Questa pubblicazione apre una nuova era di possibilità per la comprensione del lavoro di Jung. Permette una visione eccezionale sul modo in cui egli ritrovò la propria anima e, facendo questo, costituì una delle psicologie più influenti del Ventesimo secolo.

Jung prende precocemente le distanze dalla psicoanalisi Freudiana soprattutto per quanto riguarda la concezione dell’inconscio che egli vede anche come una struttura collettiva, universalmente condivisa, nella quale oltre alla parte istintuale-pulsionale già nota nella teoria Freudiana convive, ad un livello superiore, una forma di coscienza collettiva ed al tempo stesso individuale: Il Sè.

“In quanto concetto empirico denomino il Sé come il volume complessivo di tutti i fenomeni psichici nell’uomo. Esso rappresenta l’unità e la totalità della personalità considerata nel suo insieme. In quanto però quest’ultima, a causa della sua componente inconscia, può essere conscia solo in parte, il concetto del Sé è, propriamente parlando, potenzialmente empirico e quindi è, allo stesso titolo, un postulato. In altri termini, esso abbraccia ciò che è oggetto d’esperienza e ciò che non lo è, ossia ciò che ancora non è rientrato nell’ambito dell’esperienza. Esso ha queste qualità in comune con moltissimi concetti peculiari delle scienze naturali i quali sono piuttosto semplici “nomi” che non idee. Poiché la totalità che consta di contenuti sia coscienti che inconsci, è un postulato, il suo concetto è trascendente; per ragioni empiriche infatti essa presuppone l’esistenza di fattori inconsci, e caratterizza con ciò un’entità che solo in parte può venire descritta, ma che per quel che riguarda l’altra parte rimane pro tempore inconoscibile e non delimitabile. Poiché in pratica esistono fenomeni della coscienza e dell’inconscio, il Sé, in quanto totalità psichica, possiede tanto un aspetto cosciente quanto un aspetto inconscio. Empiricamente il Sé appare nei sogni, nei miti e nelle favole in una immagine di “personalità di grado superiore”, come re, eroe, profeta, salvatore ecc.; oppure di un simbolo della totalità, come il cerchio, il quadrato, la quadratura del circolo, la croce ecc. Rappresentando una complexio oppositorum una sintesi degli opposti, esso può apparire anche come diade unificata, quale è per esempio il Tao, fusione della forza yang e della forza yin, come coppia di fratelli oppure sotto l’aspetto dell’eroe e del suo antagonista (drago, fratello nemico, nemico mortale, Faust e Mefistofele ecc.). Ciò vuol dire che sul terreno empirico il Sé appare come un giuoco di luce e di ombra, quantunque concettualmente esso venga inteso come un tutto organico e quindi come un’unità nella quale gli opposti trovano la loro sintesi. Poiché un concetto del genere si sottrae a ogni rappresentazione – tertium non datur: esso è anche, per questa stessa ragione, trascendente. Da un punto di vista logico, esso sarebbe anzi una speculazione oziosa, qualora non stesse a designare e a denominare i simboli unitari che ricorrono sul piano empirico. Il Sé non è un’idea filosofica, giacché non contiene l’affermazione di una sua propria esistenza, cioè non si ipostatizza. Da un punto di vista intellettuale esso possiede solo il valore di una ipotesi. Per contro, i suoi simboli empirici possiedono assai spesso una notevole numinosità (per esempio il mandala), vale a dire un originario valore affettivo (per esempio Dens est circulus.., la tetrade pitagorica, la quaternità ecc.) rivelandosi in tal modo una rappresentazione archetipica che si differenzia da altre rappresentazioni di tal genere in quanto occupa una posizione centrale in modo conforme all’importanza del suo contenuto e della sua numinosità. “

C. G. Jung, Tipi psicologici

![JungRedBook02[1].jpg](http://eremitasolitario.myblog.it/media/00/01/2114647827.jpg)

Mamma mia ! Per una profana come me , costui pare un po’ matto . Comunque , se tu ti appassioni ai sogni , arriva al mio blog , leggi un mio post di giorni fa intitolato ” Spero che un sogno così … ” e dimmi che ne pensi . Naturalmente , se ti va . Buon fine settimana ! wally